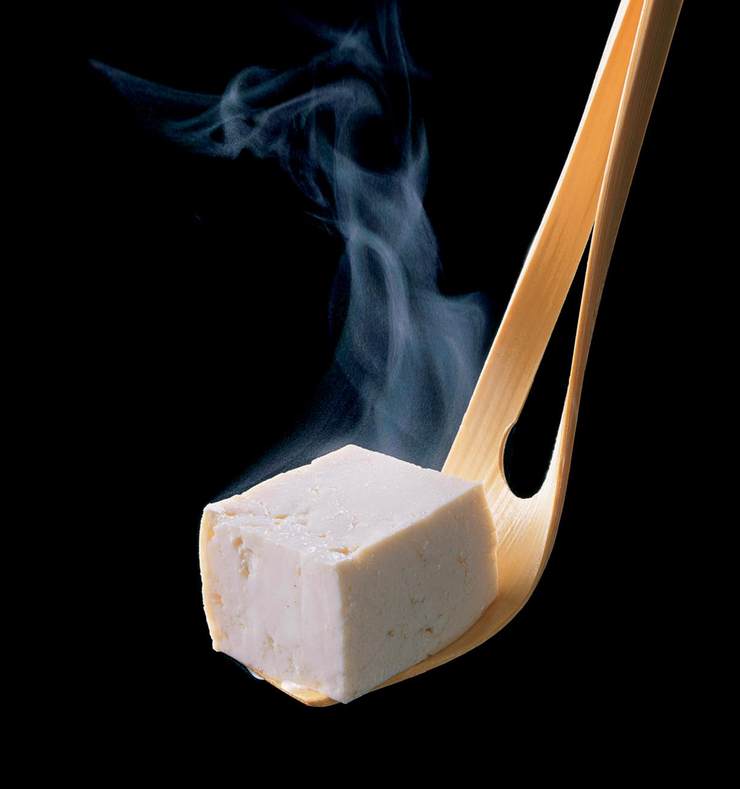

李商隐在《锦瑟》中吟唱道:“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。”图中木勺中轻托的一小方豆腐,升腾起袅袅烟雾,仿佛就是诗句里描摹的美玉生烟。中国人眼中的豆腐早已不仅是一道美食,“软玉”、“方璧”、“雪花”、“玉乳”当人们轻唤出这些多娇传神的别称,豆腐便演绎出无限的诗情与画意。

常去的一家以豆腐宴为特色的斋菜馆,布局颇具新意,墙上挂满了历代文人骚客咏叹豆腐的诗文。大厅最醒目的匾额上题有狂草“素醍醐”三个大字。“素醍醐”乃是豆腐的别称。其名的由来,还要讲到元末明初自号“龟巢老人”的学者谢应芳与豆腐的一段妙缘。

悟禅

谢应芳生逢乱世,仕途也颇为坎坷。但他一生以斯文为己任,崇正辟邪,始终保持着一种出淤泥而不染的心性。古稀之年,他退隐故里,却依然不忘导人从善,老而不倦。然而,此时的“龟巢老人”年事已高,牙齿几乎尽落,进食多有不便,导致了身体也大不如前。

一日,应老友之约,谢应芳来到寺庙与高僧品茗论禅,转眼间便到了晌午。高僧知他咀嚼不便,便特地精心烹制了几道豆腐斋菜。谢应芳一试,豆腐柔嫩细滑,口味醇厚绵长,食毕齿间留香,遂赞不绝口。

豆腐菜肴美味又不需费力咀嚼,甚合谢应芳的心意。此后相聚,他们除了品茗论禅,也时常一起切磋制作与品尝豆腐斋菜的心得。久而久之,谢应芳悟出了豆腐表象下蕴含的禅意,盛赞其为“素醍醐”。所谓“醍醐”,原指酥酪上凝聚的油脂。豆腐“气作龙涎香,色过牛乳腻”的特质,正与其相合。而佛家又有“醍醐灌顶”之说,比喻灌输智慧,使人彻底觉悟。与高僧一起品尝豆腐,高谈阔论之时,谢应芳体悟到了豆腐“虽无肉料之味,却有肉料之功”的变通之妙,以及“最宜养老”的慈悲之心,仿如得到了 “令问维摩,闻名之如露入心,共语似醍醐灌顶”的欣喜。

(文章来源于网络)

上一篇: 从豆腐看中国传统文化之中国人的豆腐情结

下一篇: 从豆腐看中国传统文化 豆腐之路:从佛陀到披头士

广州素猫餐饮股份有限公司官方网站

广州素猫餐饮股份有限公司官方网站